(5)5回目…温度を変化

これまでの実験では、微結晶しかできないので、これまでの実験とは根本的

に異なる方法をしなければ単結晶を作ることはできないと思い、第5回では20

℃と固定されていた温度を下げ、実験をした。これにより水蒸気の蒸発速度が

下がり、濃度の差の変化が緩やかになり、結晶化する時間が長くなり結晶がよ

り大きくなると予想したからである。また、温度を下げることにより、タンパク質

溶液の中での対流が小さくなり、微結晶の出来にくい条件になると思ったから

である。 具体的には、宇宙実験では20℃に固定されているので、あまり大幅な

変化でない方がよいという判断から、2℃下げ18℃で実験を行うことにした。他

の条件は、pHは最適な5.9を採用、又塩濃度の差は2パーセントとした。又タン

パク質濃度は30mg/mlとした。

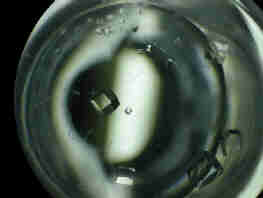

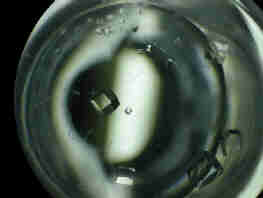

<結果> 初めて大きな単結晶ができた。形もこれまでとは比較にならない

ほど整った結晶ができ、ほぼ目的にかなった結晶の作成が出来た。

4.まとめと考察

以上の結果から、今回の実験で、酢酸緩衝溶液のpHの値を5.9(酢酸ナトリウム16.0ml、酢酸水溶液1.2ml)とし、リゾチーム溶液と塩化ナトリウム水溶液は提示された濃度で変えず、結晶化において一定の温度を20℃から18℃した場合に今までよりも結晶の数が格段に少なく、その中により大きい単結晶を作ることに成功した。 第1回の実験においては初めてということもあり、器具の扱い方、溶液の作り方の練習として実験を行った。第1回ではどれも結晶ができ、その中でもより結晶1つ1つが大きくできた緩衝溶液のpH6.0をもとに、第2回は緩衝溶液のpHを少し上下させ5.8、5.9、6.0、6.2として結晶化を行った。この回においては結晶の数の変化ぐらいで大きく変化はなかった。そのことからpHが6.0の近くであれば、あまり結晶の作成に影響しないということが判明した。ただその中でpH5.9が最も適していると言える。

第3回ではpHを5.9と固定して沈殿剤溶液の塩濃度を4%、5%、6%、8%に変えて実験したが、4%中から5%のものが比較的できが良く、沈殿剤溶液の塩濃度は5%にしてこれからの実験を行うことにした。

第4回は最も結晶に影響を与えると思われるタンパク質溶液の濃度を変化させた。すべて結晶として析出するには、約48時間かかってしまうがその中でもDー1が最も理想的な結晶に近づいているがどれも微結晶で、根本的なことを変える必要を感じ、第5回では固定されていた温度を下げて18℃にして実験すると見事に単結晶ができ、私達のチームではpHが5.9、沈殿剤溶液の塩濃度は5%、タンパク質溶液濃度は21mg/ml、温度は18℃が最適だという結論に達した。

5.今後の課題

温度を18.0℃とする事により、私達は当初の目的に一歩近づいたわけだが、ほかの温度についてはほとんど調べていないと言え、今後追求してみたい課題である。又タンパク質溶液の濃度をより小さくし、タンパク質溶液と沈殿剤溶液の塩濃度の差を小さくする事により、温度を下げた第5回の実験結果に近づけさせることは可能かもしれない。私達には、まだまだ課題が残されていると感じている。今までにした実験をまとめるにあたって、実験中に考えつかなかったことが、今明確となり、まだまだこの実験への私達の興味や関心は尽きることがない。これからもこのような機会があれば、積極的に参加していきたい。